問71 心臓震とうについて誤っているのはどれか。

a.心臓の真上への比較的弱い打撃でも生じる。

b.電気的除細動が有効な治療法である。

c.致死的な不整脈が生じ、その多くは心室細動である。

d.除細動が1分遅れるごとに救命率は 20〜22%減少する。

e.会場内の自動体外式除細動器(AED)の位置把握は重要である。

正解:d

a.正しい。

b.正しい。

c.正しい。

d.除細動が1分遅れるごとに救命率は7〜10%減少する。

e.正しい。

心臓の動きの中のあるタイミングで胸部,特に心臓の真上への比較的弱い衝撃により,致死的不整脈が発生することがある.(中略)この不整脈は多くは心臓が細かく震える心室細動といわれるもので,救命のためには電気的除細動(いわゆる電気ショック)が唯一の治療法である.最近では駅やスタジアムにも常備しているところが多いが,除細動が1分遅れるごとに救命率は7~10%減少するといわれており,あらかじめAED(automated external d efirilaltor:自動体外式除細動器,図11-E-21)を準備しておくことが望ましい.

公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト 第3巻 スポーツ外傷・障害の基礎知識

問72 トレーニングの説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

a.ファルトレクトレーニングは、野外の自然環境の地形を利用して実施する。

b.インターバルトレーニングは、急走期において最大心拍数の 60%程度の強度で実施する。

c.Long Slow Distance トレーニングは、積極的休養の手段として用いられることもある。

d.レペティショントレーニングは、主に有酸素性能力の向上を目的に実施する。

e.低圧環境下では酸素分圧が高いため、トレーニング時の末梢への酸素供給が低下する。

正解:a.c

a.正しい。

b.インターバルトレーニングは、急走期において最大心拍数の90-100%程度の強度で実施する。

c.正しい。

d.レペティショントレーニングは、主に無酸素性能力の向上を目的に実施する。

e.筋紡錘が位低圧環境下では酸素分圧が低いため、トレーニング時の末梢への酸素供給が低下する。

ファルトレクトレーニングは,自然の地形や起伏を利用して行うトレーニングである.

LSDのペースは,会話を楽しむぐらいのペースであるといわれており,自然を楽しみながらストレス解消や疲労回復に利用されることも多い.

公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト 第6巻 予防とコンディショニング

問73 股関節および大腿部の構造と機能について誤っているのはどれか。2つ選べ。

a.鼠径靭帯と縫工筋、長内転筋で囲まれた部位をスカルパ三角という。

b.縫工筋は股関節を屈曲・内旋させる。

c.外閉鎖筋は股関節を外旋させる。

d.成人の大腿骨頚部は、一般的に大腿骨の軸に対して 135°の頚体角を持つ。

e.半腱様筋は紡錘状筋である。

正解:b

※問には誤りを2つ選択とあるが、誤りの回答は1つしかない

a.正しい。

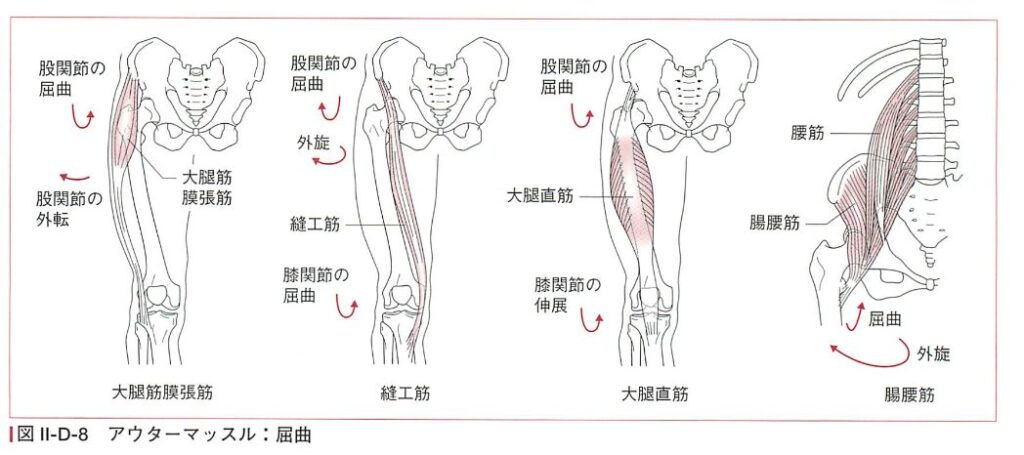

b.縫工筋は股関節を屈曲・外旋させる。

c.正しい。

d.正しい。

e.正しい。

公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト 第2巻 運動器の機能と解剖

問74 アキレス腱症について誤っているのはどれか。2つ選べ。

a.アキレス腱実質部は血流が豊富である。

b.治療法の一つとして体外衝撃波療法が用いられる。

c.安静時痛が残る時期のリハビリテーションは、下腿三頭筋のストレッチングを実施し患部の筋力強化は控える。

d.安静時痛が消失すれば軽度の運動時痛がみられる場合でも下腿三頭筋の eccentric exercise

は実施可能である。

e.アキレス腱症では腱実質部の肥厚と新生血管の増殖がみられる。

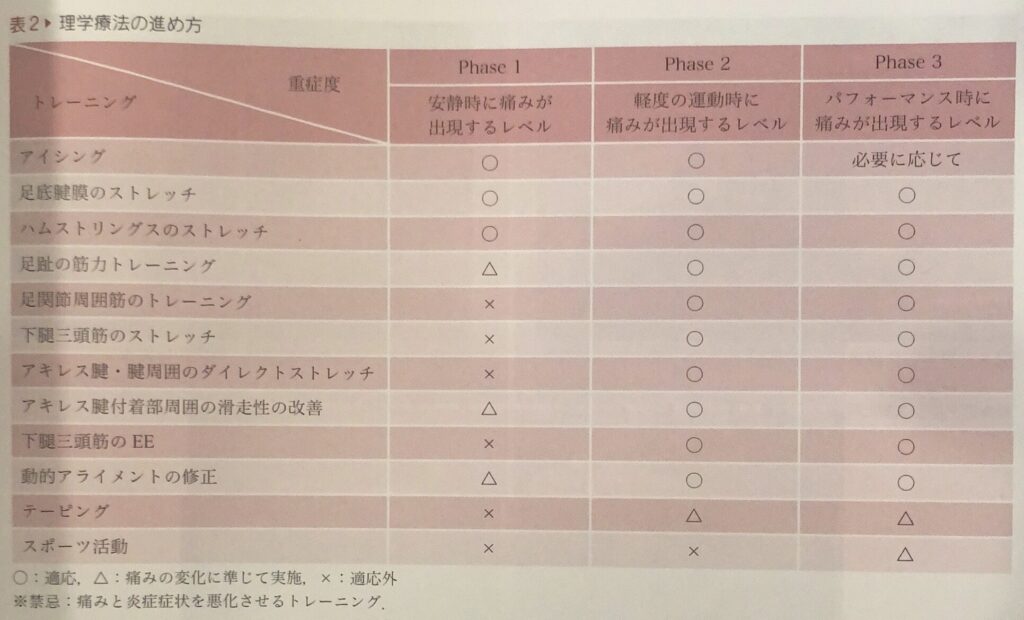

正解:a.c

a.アキレス腱実質部は血流が少ない。

b.正しい。

c.安静時痛が残る時期のリハビリテーションは、下腿三頭筋のストレッチングは実施しない。

d.正しい。

e.正しい。

アキレス腱実質の踵骨付着部から近位2〜6cmの部位は解剖学的に血流が少ないため,損傷後の修復能力は乏しい.

スポーツ外傷・障害の理学診断・理学療法ガイド Screenshot

問75 旅行者下痢症とその対応にについて誤っているのはどれか。

a.多くが感染性腸炎である。

b.細菌性赤痢を原因とする場合、1~2 日の発熱を伴う。

c.軽度の脱水症では市販のスポーツドリンクを飲ませる。

d.軽症では食物繊維の多いものを食べさせる。

e.乳酸菌製剤の整腸薬は使用してよい。

正解:d

a.正しい。

b.正しい

c.正しい。

d..軽症では消化の良いものを食べさせる。

e.正しい。

食事は軽症の下痢では消化のよいものを食べさせる.

公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト第4巻 健康管理とスポーツ医学

問76 スポーツ外傷・障害について誤っているのはどれか。

a.スポーツ外傷の症状は局所的なものと全身的なものに分けられる。

b.スポーツ外傷を生じる外力は、直達外力と介達外力に分けられる。

c.スポーツ障害は比較的長期間に繰り返される過度の運動負荷により生じる。

d.スポーツ障害は筋、腱、靭帯、骨、滑膜などに生じる慢性炎症性変化である。

e.スポーツ障害では、受傷直後に通常、熱感や強い発赤が急激に起こる。

正解:e

a.正しい。

b.正しい。

c.正しい。

d.正しい。

e.スポーツ外傷では、受傷直後に通常、熱感や強い発赤が急激に起こる。

スポーツ外傷の症状としては局所的なものと全身的なものに分けられる.局所症状としては出血,疼痛,熱感,腫脹,変形などがあり,理学的所見としては疼痛部を中心とした圧痛,感覚障害,筋力低下,異常可動性などがある.

公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト 第4巻 健康管理とスポーツ医学 より参照

問77 月経障害および摂食障害について誤っているのはどれか。

a.無月経、骨粗鬆症、摂食障害の3つは、互いに関連しあいながら女子選手に起こりやすいことが報告されており、女子選手の三主徴とよばれている。

b.食事による摂取エネルギー過多は、女子選手の三主徴の原因の1つとして考えられる。

c.摂食障害の割合は技術系種目、中・長距離などの持久性種目、芸術系種目で、非アスリートでの割合に比べ高くなっている。

d.摂食障害は神経性食欲不振症(拒食症)、神経性過食症(過食症)、その他の摂食障害にわけられる。

e.減量のために下剤や利尿薬の使用、過度の運動量の増加、欠食などを行うことは潜在的に摂食障害のリスクを秘めている。

正解:b

a.正しい。

b.食事による摂取エネルギー減少は、女子選手の三主徴の原因の1つとして考えられる。

c.正しい。

d.正しい。

e.正しい。

①無月経,②骨粗鬆症,③摂食障害の3つは,互いに関連しあいながら女子選手に起こりやすいことが報告されており,女子選手の三主徴(female athlete triad:FAT) とよばれている.最近ではトレーニング開始年齢が若年化しており,その強度も激しくなってきてい る.運動量と栄養量のアンバランスが続くと,月経状況に異常が出てくることが報告されている.その主な原因として考えられるのは,心身のストレスによるホルモン環境の乱れ,トレーニングに伴う低体脂肪状態の持続,食事による摂取エネルギー不足などである.

公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト 第9巻 スポーツと栄養

問78 脊髄及びその損傷についてと正しいのはどれか。2つ選べ。

a.脊柱管狭窄症では脊髄損傷のリスクが高くなる。

b.下位頚椎レベルの損傷では、呼吸筋麻痺を生じることがある。

c.中心性脊髄損傷では運動の障害は見られるが、感覚の障害は見られない。

d.脊髄は末梢神経に分類される。

e.脊髄損傷の受傷直後はショック状態となり弛緩性麻痺が起こる。

正解:a,e

a.正しい。

b.上位頚椎レベルの損傷では、呼吸筋麻痺を生じることがある。

c.中心性脊髄損傷では運動の障害、感覚の障害が見られる場合もある。

d.脊髄は中枢神経に分類される。

e.正しい。

どのような外力であれ,プレーヤー側の因子も脊髄損傷発生には非常に重要である.つまり,脊髄を入れる脊椎の脊椎管と呼ばれるスペースの発達の不良な場合には(発達性脊椎管狭窄症),明らかに香髄損傷が生じやすい.

このような脊髄損傷の症状は,一時的に生じ,まもなく改善するものと,高度な症状が持続する場合がある.一般に受傷当初は脊髄ショックという状態に陥り,四肢は刺激などにも全く反応しない弛緩性麻痺になる.

公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト 第9巻 スポーツと栄養

問79 グリコーゲンの補給と回復について正しいのはどれか。2つ選べ。

a.アスリートにとって糖質を十分に摂取するための目安は、総摂取エネルギー量の40%程度とされる。

b.体重70kgのアスリートが十分な糖質をご飯で摂取する場合、3食で茶碗9杯以上は食べなくてはならない。

c.グルコースとともにクエン酸を摂取することにより、筋肉および肝臓のグリコーゲンの回復が早いという報告がある。

d.運動後速やかに摂取する糖質の量については、体重1kgあたり2~2.5gが適当である。

e.筋グリコーゲンの回復に関して、ショ糖はグルコースや果糖よりも効果が低い。

正解:b.c

a.アスリートにとって糖質を十分に摂取するための目安は、総摂取エネルギー量の60%程度とされる。

b.正しい。

c.正しい。

d.運動後速やかに摂取する糖質の量については、体重1kgあたり1.0~1.5gが適当である。

e.筋グリコーゲンの回復に関して、果糖はグルコースや糖よりも効果が低い。

体重70kgのアスリートは,1日490~700gの糖質の摂取が必要となり,総摂取エネルギー量約3,300~4,700kcalの60%の摂取となる.ご飯で糖質を摂取しようとすれば,3食で茶碗9杯以上は食べなくてはならない.

糖質以外のグリコーゲンの回復に効果的な物質として,クエン酸がある.クエン酸は,レモンやみかんなどの柑橘系の果物に多く含まれており,ラットを用いた実験から運動後にグルコースのみを摂取するよりも,グルコースとともにクエン酸を摂取することにより,筋肉および肝臓のグリコーゲンの回復が早いという報告がある.

公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト 第9巻 スポーツと栄養

問80 上肢帯の構造と運動について誤っているのはどれか。

a.胸鎖関節は上肢帯にとって唯一の体幹との骨性連結である。

b.肩甲骨と体幹との連結は主として筋による。

c.肩甲胸郭関節は関節構造を持たない機能的関節である。

d.上肢帯の運動には胸郭の運動は影響しない。

e.鎖骨の両端は関節構造になっている。

正解:d

a.正しい。

b.正しい。

c.正しい。

d.

e.正しい。

上肢帯の運動は,肘関節より末梢では,手指の巧緻運動など人間の生活に不可欠な書字や食事などの細かい作業を司る(図11-C-3).肘関節が体側にある場合には,肩関節にはさほど負荷がかからないが,手指は体幹前面でしか使用できない.肩関節の運動が加わって,上肢挙上による頭上の作業や体幹の側方や後方での作業が可能となるが,これらの動作をスムーズに行うためには肩甲帯の運動が不可欠であり,肩鎖関節や胸鎖関節を通した鎖骨の動きと肩甲骨の動き,さらには胸郭の動きが不可欠である.

公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト 第2巻 運動器の機能と解剖