「朝起きたら首が激痛で横を向けない…」「寝違えで仕事に集中できない…」そんな経験、ありませんか?

実は寝違えは年齢や性別を問わず誰にでも起こりうる症状です。働き盛りのデスクワーカーから、子育て真っ最中の主婦さん、大学生などの若い年代といった幅広い方が悩まされている症状なんです。

今回の記事では

- 寝違えになる原因

- 寝違えになってしまった時の一般的な対策

- トレーナー直伝!即効で痛みを和らげる方法

- 寝違えを繰り返す人のための予防法

これらをまとめて解説していきます。

この記事の信頼性

寝違えの正しい対処法から予防まで、私が実際に患者様にもお伝えしている内容を、今回は記事として分かりやすくまとめました。「何日で治るの?」「冷やすべき?温めるべき?」といったよくある疑問にもバッチリお答えしますので、ぜひ最後までお読みください。

寝違えってどんな症状?

主な症状

寝違えとは、朝起きた時に首や肩に突然現れる痛みや動きの制限のことです。医学的には「急性頸部痛」や「頸部捻挫」と呼ばれることもあります。

主な症状としては

- 首を特定の方向に動かすと激痛が走る

- 首が回らない、可動域が極端に制限される

- 横を向くと痛いため、振り返ることができない

私の整体院でも、「朝起きて首を動かそうとしたら、まるで電気が走ったような痛みで急に首が動かせなくなった」という患者さんが多くいらっしゃいます。

他の首の痛みとの違いは?(寝違え特有の症状)

寝違えには他の首痛とは異なる特徴があります。

寝違え特有の症状として

- 起床時に突然発症する

- 前日まで何の症状もなかった

- 特定の方向への動きで激痛

- 安静時の痛みは比較的軽い

といったことが寝違えの特徴です。

慢性的な首こりや頸椎症とは異なり、寝違えは急性発症で可動域制限(動かせない、あるいは動かすと痛い)が顕著だということが1番のポイント。

「昨日まで普通だったのに、今朝突然痛くなった」というのが寝違えの典型的なパターンですね。

寝違えの原因

明確な原因は不明?

実は、寝違えの明確な原因ははっきりとは解明されていません。しかし、主に生活習慣などによって引き起こされることが多いということがわかっていて、これから紹介するいくつかの要因が複合的に関わっていると考えられます。

睡眠中の不自然な姿勢

枕が合わない、ソファで寝てしまった、いつもと違う寝方をしたなど、首に負担のかかる姿勢で長時間過ごすことが引き金となります。特に子育て中のお母さんなどは、添い寝による不自然な姿勢で寝違えを起こしやすいことも。睡眠時の不自然な姿勢により首の筋肉や関節に負担がかかってしまうことで、寝違えが引き起こされやすくなります。

筋肉疲労

デスクワークやスマホの長時間使用による「スマホ首」や、姿勢不良など首や肩の筋肉が常に疲労している状態では、睡眠中の寝返りなどの軽微な負荷でも筋肉が痙攣・攣縮を起こしやすくなっています。元々の土台として首や肩の筋肉疲労がある場合は寝違えのリスクが高くなっていると言えます。

血行不良

ストレスや疲労、お酒の飲み過ぎなどで血行が悪くなると、筋肉への酸素供給が不足し、寝違えのリスクが高まります。後に説明する内蔵機能低下とも関連しますが、整体院に来る患者様で、飲み会の次の日に寝違えた!という方はとても多いです。血行不良が起こると筋肉が固くなり、その影響によって首の筋肉や関節に痛みを生じてしまう、といったメカニズムで寝違えを起こしやすいです。

内臓機能低下

胃腸の調子が悪い時や肝機能が低下している時も、反射的に首や肩の筋肉が緊張しやすくなり、寝違えの一因となることがあります。

東洋医学的では、首の寝違えを「落枕(らくちん)」と呼ぶそうです。東洋医学の考え方では首に関連する経絡(けいらく)上にある「胃」「腸」と関連するツボなどを刺激し、寝違え症状を改善することもあります。右側の寝違えは肝臓の機能低下、左側の寝違えは胃や膵臓などの不調と関連していると言われています。

睡眠時の姿勢、筋疲労、血行不良、内蔵機能低下、これらに1つないし複数当てはまる場合、寝違えのリスクが高いと言えます。また私自身も整体師として多くの患者さんを診てきた経験からも、これらが寝違えの引き金になっているように思います。

年齢や性別のなりやすさ、職業・生活習慣との関係はある?

寝違えは性別や年齢に関係なく起こります。

ですが、寝違えになりやすい方の特徴としてが以下のような傾向があると言えます。

年齢別の特徴

- 20代:スマホやゲームによる姿勢不良、試験勉強での長時間同じ姿勢をとることによる筋緊張

- 30〜40代:デスクワーク、子育てストレス、睡眠不足

- 50代以上:加齢による筋力低下、関節の柔軟性低下

職業・生活習慣との関係

- デスクワーカー:前傾姿勢による首への負担

- 子育て中の方:抱っこや添い寝による不自然な姿勢

- 運転業務の方:長時間の前傾姿勢と振動

- ストレスの多い環境:筋肉の緊張状態が続く

年齢や職業で一概になりやすいということは言い切れませんが、こういった生活習慣の傾向によって筋肉や関節の負担が高まるので、これらに当てはまっている人は注意が必要です。

寝違えになってしまった!対策6ステップ

寝違えの対処法は、症状の時期によって大きく異なります。間違った対処をすると症状が悪化することもあるため、正しいステップを踏むことが重要です。

急性期

急性期とは、発症から48〜72時間以内の炎症が強い時期です。この時期は患部に熱感があり、わずかな動きでも激痛が走ることが特徴です。

急性期の対策

- 安静第一:無理に首を動かさず、痛みの出ない範囲で過ごす

- 冷却(アイシング):氷で15〜20分間冷やす(1日3〜4回)

- 抗炎症作用のある薬を服用:ロキソニンやボルタレンなどの服薬・湿布の使用

- 痛み止めの服用:医師と相談の上、適切な鎮痛剤を使用

「温めた方が良いのでは?」と思われがちですが、急性期は炎症を抑えることが最優先なので、冷やすことが正解です。

慢性期

慢性期とは、発症から3日以上経過し、炎症が落ち着いた時期です。痛みは残っているものの、急性期ほどの激痛ではなく、可動域も少しずつ改善してくる段階です。

慢性期の対策

- 温熱療法:お風呂でゆっくり温まる、ホットパックや温湿布の使用

- 軽いストレッチ:痛みの出ない範囲での首の運動

- マッサージ:首や肩周りの筋肉をほぐす(強すぎは禁物)

- 血行促進:軽い運動で血流を改善

慢性期にでは急性期とは反対に「温める」ことで血行を促進し、筋肉の回復を早めましょう。

このようなステップで対策するのが正解!

【6ステップの寝違え対処法】

ステップ1:症状の確認 まず自分の症状が寝違えかどうか、急性期か慢性期かを判断します。

ステップ2:急性期の対応(0〜3日目) 冷やす・安静・湿布で炎症を抑制します。

ステップ3:慢性期への移行判断(3日目以降) 痛みが和らいできたら、温熱療法に切り替えます。

ステップ4:軽い運動開始 痛みの出ない範囲で首を動かし始めます。

ステップ5:予防対策の実施 再発防止のため、姿勢改善や睡眠環境を見直します。

ステップ6:専門家への相談 症状が改善しない場合は、整体院や病院を受診します。

一般的に寝違えは「何日で治る?」と聞かれることが多いのですが、軽症なら3〜5日、重症でも1〜2週間程度で改善することがほとんどです。ただし、適切な対処をしないと治りが遅くなったり、繰り返すリスクが高まります。

整体師直伝!速攻で寝違えが楽になる裏技

対策はわかった!でも今この痛みをなんとかしたいんだよ!!

という方に向けた簡単なストレッチをお教えします。

これをやればすぐさま痛みがゼロになる!というものではないですが、比較的安全で、一時的に痛みが和らげることができるストレッチをご紹介します。

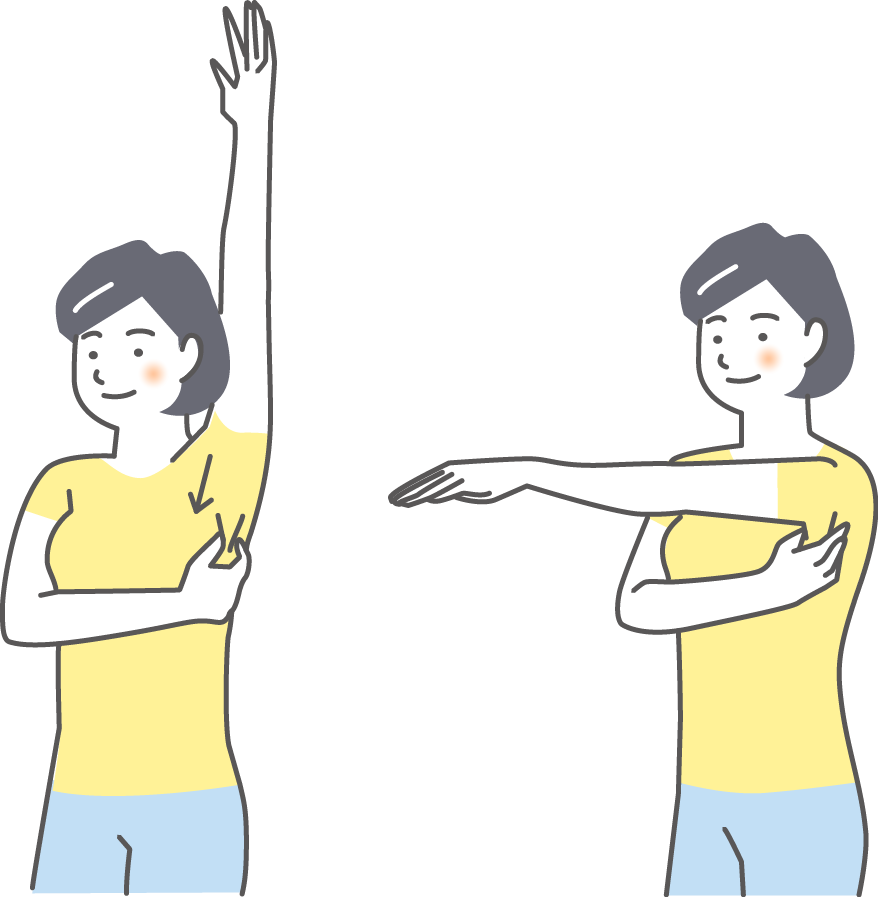

寝違え対策:腋窩(えきか)ストレッチ

- 首の痛みがある側の脇の部分を、反対の手でがばっと掴みます(画像では指先で掴んでいますが、手のひら全体でがばっと掴む)。

- 脇を掴んだまま、首の痛みがある側の腕をぐるぐると5回動かします。この時に掴んでいる側の手は力を抜かず、脇をしっかりと掴んで固定した状態で動かしてください。

- 脇は掴んだまま、首の痛みがある側の腕を上下させます。10回ほど行いましょう。

このストレッチは首に直接アプローチするのではなく、脇の下から肩甲骨周りの筋肉をほぐすことで、間接的に首の可動域を改善する効果があります。

またこのストレッチでは首に関連する神経にも同時にアプローチできるので、首の痛みに対して筋肉と神経の両方から刺激を入れることで寝違えの痛みが緩和されます。

注意点としては、

- 痛みが増すようなら即座に中止

- 無理をせず、心地よい程度の伸びで止める

痛みがある時は基本的には痛みを伴う行動はNG。「痛くない」「気持ちいい」アプローチで早期改善を目指しましょう。

また、ご自宅にフォームローラーがある方は脇の下をフォームローラーで刺激するのもおすすめです。

寝違えだけでなく日常の肩凝りなどにも効果があります。この方法もストレッチと同じく、患部の痛みが出ない状態で行ってくださいね。

フォームローラーはいろいろありますが、個人的にはトリガーポイントがおすすめ。硬すぎず柔らかすぎずちょうど良くて、私自身が愛用してます。

病院に行くべき?こんな首の痛みなら要注意

こんな症状であればすぐに病院受診!

寝違えは多くの場合自然治癒しますが、中にはなかなか症状が改善しなかったり、長引いたりしてしまう場合があります。以下の症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。

- 腕や手にしびれや脱力がある

- 発熱を伴う首の痛み

- 頭痛が激しく、吐き気がある

- 1週間以上痛みが全く改善しない

- 痛みが日に日に悪化している

- 事故や外傷の後に起こった首の痛み

特に腕のしびれや脱力は、神経が圧迫されている可能性があり、放置すると後遺症が残る恐れがあります…「病院は面倒だから」と我慢せず、気になる症状があれば早めの受診をお勧めします。

また、寝違えが「治らない」「繰り返す」という場合は、根本的な原因(姿勢不良、生活習慣、基礎疾患など)があることが多いため、整体での根本治療や姿勢チェックをおすすめします!

寝違えを予防するには?

寝違えは対処よりも予防が大切です。「年に2〜3回繰り返す」という方は、ぜひ今日から予防策を実践しましょう!

筋疲労対策

筋疲労の原因はオーバーワークとケア不足。【①負担のかからない状態を作り②しっかり体をケアして回復させる】ことで予防できます。予防においては痛くなった日だけやるのではなく、継続して行うのが大切です。

例えばデスクワークの方だと

- 1時間に1回は首を回す

- 肩甲骨を動かすストレッチを行う

- モニターの高さを目線の高さに調整

といったことが対策になります。難しいことをやる必要はなく、「継続できそう!」ということを積み上げるだけで予防できますよ。

また子育て中の方などであれば、

- 抱っこの姿勢を定期的に変える

- 授乳クッションなどを活用して負担軽減

といったことも対策の一つになります。

またスマホ・ゲームのヘビーユーザーの方であれば

- スマホやゲーム機の高さを顔の高さと揃える

- ゲームや動画視聴の時間を一定時間で区切り、ストレッチをする

といった、日常の「ありがち」な動作を少しずつ改善することが大切です。

姿勢改善

姿勢はめちゃくちゃ重要です。何回でも言います。正しい姿勢を意識することで、日常にかかる首への負担を大幅に軽減できるので、寝違えだけでなく首こりや肩こり、頭痛などの症状も合わせて予防・改善できます。

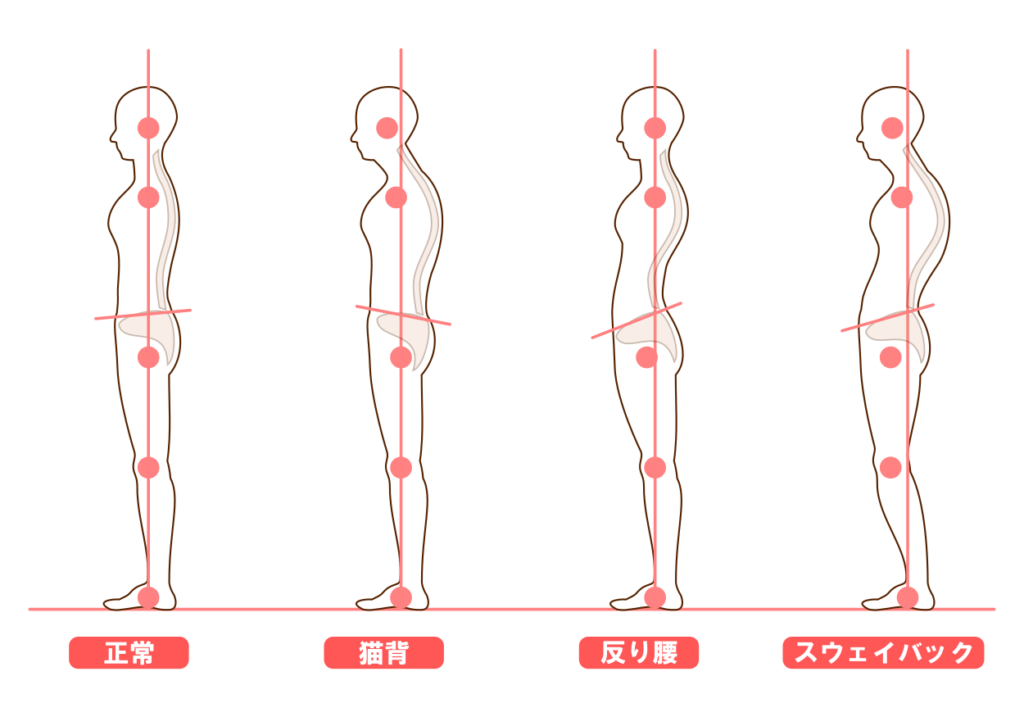

正常な姿勢は「ゴールデンライン」が揃っていると言われます。ゴールデンラインとは、「耳の穴」「肩(肩峰)」「股関節の骨(大転子)」「膝関節と膝のお皿の間(膝蓋大腿関節)」「外くるぶしから指2本分前」が揃っていることを指します。

反対に不良姿勢の場合はゴールデンラインが崩れるため、体のどこかしらに負担がかかりやすくなっている状態です。

気をつけるポイントとしては、

- 頭が前に出ない(耳の穴が肩の真上にくる)

- 肩甲骨を軽く寄せる

- あごを軽く引く

- お尻の穴をキュッと閉める

といったことを自然とできている人は綺麗な姿勢でいられます。姿勢が悪いと感じている方は、まずは上記の項目のうち1つからチャレンジしてみましょう。

栄養面での対策

筋肉の疲労が抜けにくい、回復しづらい方は栄養面もチェックしてみましょう。

筋肉の回復を促す栄養素として

- タンパク質:筋肉の修復材料

- ビタミンB群:神経機能の正常化

- マグネシウム:筋肉の緊張緩和

- ビタミンD:筋肉の正常な機能維持

これらがあります。たんぱく質は肉・魚・大豆・卵などに多く含まれます。ビタミンB群は豚肉やレバー、魚介類に加え、玄米、ナッツ類、緑黄色野菜に多く、栄養素として意識してたくさんとるのがおすすめ。特にお酒をよく飲む方は、アルコールがビタミンB群を消耗するため、意識的に補給しましょう。

ビタミンDは青魚や乾燥キノコ類に多く含まれます。マグネシウムはごま、アーモンド、海藻類に多く含まれます、マグネシウムが不足すると筋肉が攣りやすくなっていしまいます。ぜひ積極的に食事に取り入れましょう。

適切な睡眠環境づくりで予防!

睡眠環境の改善は、寝違え予防の最も重要な要素の一つ。寝ているときにいかに首や体に負担を掛けないかはとても大事です。ただ、絶対的な基準で「この枕・マットレスがいい!」というものはないというのが現状。ですので今回は身体への負担軽減という観点から、枕やマットレスに関しての選ぶ基準を少し解説していきます。

まくらの選び方

体の負担を減らす理想的なまくらの条件としては

- 仰向けで寝た時、額と顎を結ぶラインが床と平行になる高さ

- 横向きで寝た時、首の骨がまっすぐになる高さ

- 適度な硬さ(頭が沈み込みすぎない)

- 寝返りがしやすい幅(肩幅以上)

これらを満たすことができる枕であれば首や肩の負担が少なくなります。

最近は睡眠への関心が高まっていることもあり、高級枕なども出てきました。ただ、「いい枕を買ったのに、反対に首や肩が辛くなってしまった」という人もかなり多く、実際に私が働く整体院でもよく耳にします。

そんな中、個人的に「これはいいかも!」と思ったのは枕のサブスクリプション。

いろんな枕を試し放題というシステムで、自分に合う枕を実際に試しながら見つけたい方にぴったりかなと思います。もし気に入ったものがあれば、サブスクを解約し気に入ったものを購入すればOK。たくさん枕を買って試す必要もなく、自分に合った長く使える枕を探すことができますよ。

マットレスの選び方

まくらと同じくらい重要なのがマットレス。これも「どれを選べばいいか」を悩む方が多いかと思います。

体の負担を減らせるマットレスの特徴としては

- 体圧分散性に優れている

- 適度な硬さ(沈み込みすぎない)

- 寝返りがしやすい反発力

これらに注目して探していくのがコツです。

特に「寝返りのしやすさ」に関しては身体にとって非常に大切です。沈み込むような低反発のものを使用すると、体が沈んで固定されるような状態で寝ることになってしまい、起床時に筋肉がガチガチになってしまいます。

まとめ

痛みが出る前にまずは予防!症状が出たら適切な処置を

寝違えは誰にでも起こりうる症状ですが、正しい知識と対処法を身につけることで、症状の軽減や早期回復が可能です。

今回のポイントをまとめると

- 急性期は冷やす、慢性期は温める

- 症状によっては病院受診が必要

- ストレッチなどの安全なケアテクニックを活用

- 予防には睡眠環境の改善が最重要

- 生活習慣の見直しで繰り返しを防ぐ

特に「年に何度も繰り返す」「治りが遅い」という方は、一度整体院で根本的な原因を調べてもらうことをお勧めします。

寝違えは「たかが首の痛み」と軽視されがちですが、QOL(生活の質)に大きく影響する症状です。適切な対処と予防で、快適な毎日を取り戻しましょう。